开放科学背景下中国科技期刊的国际化发展

[摘 要] 科技期刊具有传播创新成果、引领科技发展的重要功能,是基础研究和创新研究的重要知识源泉,是一个国家科技竞争力的直接体现。开放获取出版模式极大地提升了科技期刊的可见度和影响力,其快速发展及人工智能技术在出版行业的广泛应用,为中国打破西方国际期刊市场垄断、入局部署新的国际期刊评价体系、实现中国期刊国际化发展提供了新机遇。抓住这一重要窗口期,通过完善政策机制、扩大出版规模、构建多元传播体系等具体措施,全面提升期刊的运营效率和国际影响力,中国科技期刊有望在国际学术出版舞台上扮演更加重要的角色,为全球学术交流作出更大贡献。

[关键词] 开放科学 中国科技期刊 国际化发展 政策支持 评价体系

开放科学是一项全球事业,也是一项科学工程,[1]正以其“促进知识全球化流通”的主旨,重塑全球科研范式。中国作为科研投入和学术产出大国,不仅是全球科技治理的重要参与者,也是全球开放科学的积极推动者。2024年11月举行的二十国集团领导人第十九次峰会上,中国同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”,鼓励二十国集团成员国强化开放科学领域的交流与合作,支持科技创新人员和资源等在全球范围内自由流动。

科技期刊不只是学术成果的传播载体,更是国家科技竞争力和文化软实力的重要标志之一。习近平总书记指出:“要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性,下大气力加强国际传播能力建设,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。”[2]当今世界,科技革命与大国博弈相互交织,高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场,科技期刊处在科技竞争的前沿,是提高和增强科技影响力和话语权的重要抓手和平台,是建设具有全球竞争力科技创新开放环境的重要载体。[3]构建具有国际影响力的科技期刊,是当前实现高水平科技自立自强、建设科技强国的关键举措。

科技期刊作为科研生态的关键节点,其出版传播模式随科学交流模式的转变而变化。在这场开放科学浪潮中,一批中国科技OA(开放获取)期刊应运而生。最近5年行业数据显示,“十四五”以来,中国科技期刊在开放科学快速发展的背景下,抓住机遇,迎接挑战,在国际化发展道路上进行了一系列创新实践。本研究立足出版、传播、评价三个层面,系统梳理中国科技期刊国际化发展路径,评估其成效,分析其瓶颈,发现其机遇,并对开放科学与人工智能技术的双轮驱动对中国科技期刊国际影响力实现跨越式提升提出建设性意见。

一、中国科技期刊国际化实践与成效

中国一直积极参与全球开放科学实践,推动科研资源共享与科技成果转化。2020年联合国教科文组织发布《组织开放科学建议书草案》,鼓励会员国考虑将开放科学纳入国家科技创新政策、战略和政策框架,以促进科学的共同进步。此后,OA期刊不仅成为新创期刊的首选主流出版形式,也成为传统订阅期刊的国际化发展创新之选。2019年,为落实中央全面深化改革委员会《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》,中国科协等七部委联合发起中国科技期刊卓越行动计划。一项针对该行动计划一期资助的245种科技期刊开放获取出版情况研究的结果显示,57%的科技期刊为钻石、金色、混合OA期刊,34%为青铜OA期刊,订阅获取期刊仅占9%。[4]2022年年底,中国科协进一步发起成立“开放科学促进联合体”,汇聚了55家海内外出版机构、图书馆情报单位、科研机构以及学术团体等,系统开展开放科学相关研究,为科技期刊开放获取出版提供科学规划和实践指引。在系列政策推动下,近5年中国科技期刊国际化取得较大发展,实践成效主要体现在3个方面。

1. OA期刊和新型出版模式不断涌现,学术影响力逐步提升

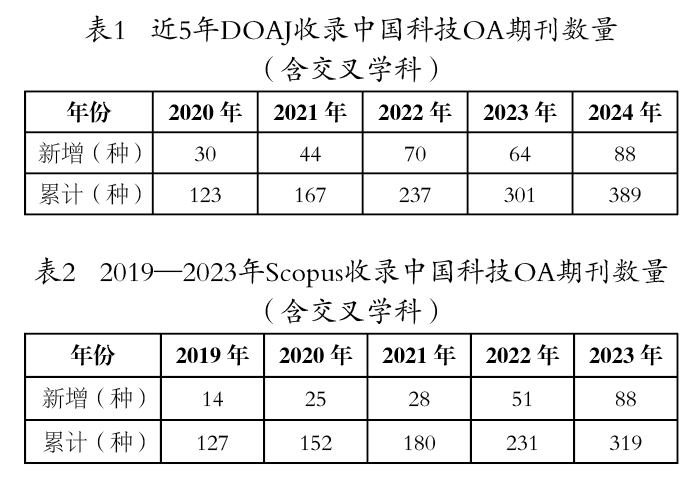

符合国际规范的OA期刊数量增长。截至2024年年底,瑞典隆德大学图书馆的“开放获取期刊目录”(DOAJ,Directory of Open Access Journals)收录中国科技OA期刊(包括港澳台地区)389种,是2020年收录总量的3倍以上(见表1)。爱思唯尔(Elsevier)2024年6月发布的CiteScore数据显示,斯高帕斯学术数据库(Scopus)收录的中国科技OA期刊从2019年的127种增加到2023年的319种,涨幅超过150%,且每年新增量都呈上涨趋势(见表2)。这些数据表明,中国科技期刊正在迅速适应并融入国际开放获取出版实践。

出版模式实现创新。开放科学不仅带来开放获取出版,还带来新型出版模式。例如:1476种中国科技期刊通过网络首发方式(On line First)出版,[5]缩短传统出版周期;《中国科学数据(中英文网络版)》《全球变化数据学报(中英文)》和《地球大数据》(Big Earth Data)等数据出版期刊的创办,推动科学数据共享;以中科院科技论文预发布平台(ChinaXiv)为代表的中国预印本平台提高成果注册、分享和传播时效,中国科技期刊正积极拥抱开放科学带来的转型。

学术质量不断提升。一方面,高水平中国科技期刊数量增加。2019—2023年,中国SCI(科学引文索引)期刊数量从208种增加至240种,增长15.38%;中国SCI期刊入选Q1区的数量从74种飞跃至160种,增长116.22%,影响因子均值更是由3.1实现翻倍,增长至6.2(见表3)。另一方面,中国科技期刊CiteScore分值均值从2018年的2.17增长至2023年的4.64。这些增长彰显了中国科技期刊在全球学术领域的影响力不断提升,学术话语权日益增强。

2.拓展多元传播体系,国际可见度提升

国际数据库收录合作。中国科技期刊要实现国际化发展,首先要融入国际传播体系。2018年,中国图书进出口(集团)有限公司联合爱思唯尔组建学术期刊走出去专家委员会暨Scopus中国学术委员会,通过本土化的委员会加快遴选优质中国期刊进入Scopus数据库。5年数据显示,Scopus数据库收录的中国科技期刊数量从2019年的711种增长到2023年的1225种,累计新增科技期刊514种(见表4);而2014—2019年新增科技期刊总量仅为130种。由此可见,我国科技期刊的国际显示度快速上升。

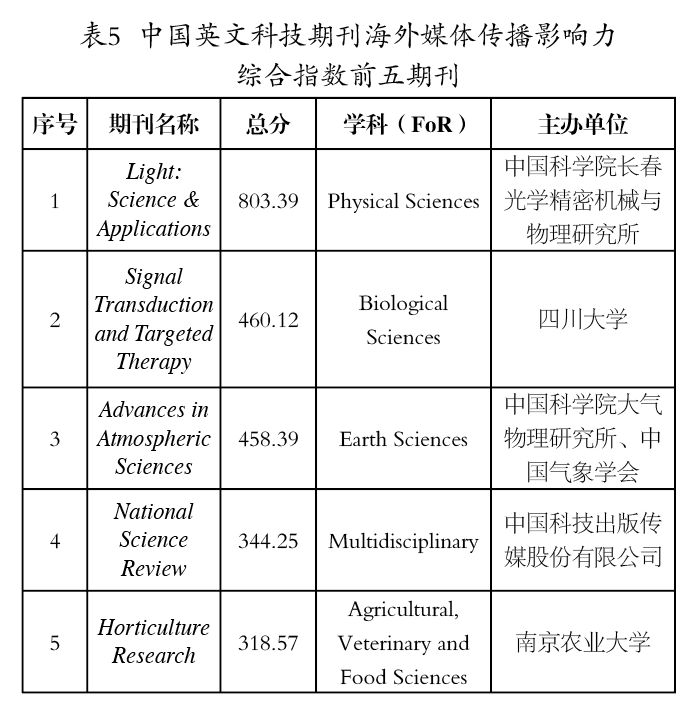

海外媒体运营推广。海外新闻媒体和社交平台也是科技期刊国际化传播的重要渠道。部分英文期刊通过推特(Twitter)、脸书(Facebook)等平台积极开展宣传推广活动。2024年有学者对中国英文期刊海外媒体传播影响力进行研究,并提出海外媒体传播影响力综合指数,结果显示,综合指数排名前100的期刊,获得1.5万余次海外新闻媒体传播、10.7万次海外社交媒体传播,《光:科学与应用(英文)》(Light: Science & Applications)以803.39得分占据榜单首位(见表5),中国科技期刊构建国际话语传播体系不断完善。[6]

资本运作赋能品牌。深入的国际合作,为中国科技期刊传播的平台建设带来了逐渐自主化的转变。2019年,科学出版社收购了法国科学传播出版社(Edition Diffusion Press Sciences SA,EDP),这一举措标志着中国科技期刊在国际化发展战略上迈出了里程碑式的一步,“买船出海”为中国科技期刊的全球影响力提升带来新的思路。[7]

自主平台初见成效。在中国科技期刊卓越行动计划的支持下,以科学出版社期刊全流程数字出版与国际传播服务体系平台科学引文索引引擎SciEgine、中国激光杂志社科技期刊英文数字出版与传播平台Researching、弗朗蒂尔开放科学平台弗朗蒂尔期刊(Frontiers journal)、有科出版国内国际“双擎”数字平台Web of Tech、中华医学会杂志社英文医学期刊出版平台MedNexus、清华大学出版社科技期刊国际化数字出版平台SciOpen为代表的中国科技期刊开放集群平台初步构成,[8]形成以高质量内容为内核,以技术创新为驱动的自主出版生态,为推动中国学术期刊国际化传播提供服务支撑和技术保障。

3.探索评价体系重塑,积极参与国际学术治理

构建本土化评价体系。为客观评价中国科技期刊在全球科技创新中提供的出版能力与学术影响,中国科协等探索构建本土化评价体系。2018年,中国科协遵照“价值导向、同行评议、等效使用”的原则,分批支持全国学会面向学科领域国内外科技期刊编制发布高质量期刊分级目录。截至2024年11月底,已有44家全国学会完成了58个学科领域目录编制,推动建设中外期刊同质等效的学术评价导向。2020年,中国科学院文献情报中心以年度为周期,采用定性与定量相结合的方法研制发布《国际期刊预警名单》。名单自发布以来,在国内的影响力大、关注度高、应用机构较多,已经逐渐成为学术机构评估全球科技期刊的重要参考。

参建国际评价体系。开放科学带来了科研评价的变革。开放获取作为当前科学交流和知识共享的主要方式之一,在促进创新成果出版与传播中发挥了积极作用,但同时也给全球学术治理及科研诚信带来了新的挑战。2024年,中国图书进出口(集团)有限公司联合清华大学图书馆、中国高校科技期刊研究会首次聚焦全球OA期刊,共同发布“国际OA期刊推荐名录”(OARL),通过与“开放获取期刊目录”(DOAJ)及挪威、芬兰等国家评价机构深化合作,为全球学者提供了一份可信任的期刊名录,为学术界识别、选择高质量OA期刊提供了参考和指引,系统性重塑了中国参与全球科研评价的竞争格局。[9]杨卫院士指出,0ARL不是一个排行榜,也不是一个边界线,是为全球学者提供一份可信任的OA期刊推荐名录;名录通过“刚性坚守、灵活鉴别”的机制,为学术界提供实践指引,是评估界有价值的尝试。[10]

二、中国科技期刊国际化面临的机遇与挑战

开放科学是通过开放共享科研资源、数据和成果促进科学透明化与协作创新的新型研究范式,其核心在于打破传统学术壁垒,提升科研效率与社会价值。其研究成果开放获取、协作模式去中心化、公众参与科学进程等特性在迫使科技期刊加快转型的同时,也为其加快发展带来了更多机遇。尤其是以OA期刊为代表的新型出版模式,天然具有出版即可国际化等特点,有助于打破科技期刊出版市场由西方垄断的局面,能显著提升中国科技期刊的全球可见度和国际影响力。而且由于这种模式出现的时间较晚,不存在明显的技术、文化等壁垒,各国实际发展水平相差不大,更是给中国科技期刊国际化带来了弯道超车的机会。

1.政策层面

2019年以来,中国科协等7部门联合组织实施中国科技期刊卓越行动计划,注入资金、配置资源,进一步深化对优秀科技期刊数字化、专业化、集团化、国际化的支持,助力中国科技期刊进入蓬勃向上的发展时期。2014年5月,中国科学院与国家自然科学基金委员会分别发布了“受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明”,要求国家自然科学基金全部或部分资助的科研项目投稿并在学术期刊上发表研究论文的作者应在论文发表时,将同行评议后录用的最终审定稿,存储到国家自然科学基金委员会的知识库,不晚于发表后12个月开放获取。[11]

欧美发达国家已陆续出台了国家开放获取的相关政策。如2022年,美国发布了一项关于论文开放获取的政策,要求国家资助的研究论文在发表后向公众免费开放,并在2026年之前实施到位。2024年,瑞士高等教育机构与瑞士国家科学基金会修订了《瑞士国家开放获取战略》,明确加强钻石开放获取出版体系建设、推动长篇学术著作及其他出版形式的开放获取等措施,推动整体战略的进程。2024年2月,日本宣布将投资100亿日元用以建设标准化存储库,确保日本拥有关于开放研究的整体机制。

随着开放获取发展设计的不断明朗,我国科技期刊发展政策体系将逐步完善,并将有效推动中国科技期刊的国际化进程。

2.出版层面

随着开放科学逐步推进,越来越多的中国学者积极参与到开放获取当中,对开放获取的认知也在逐步提高。《中国开放数据白皮书2024》显示,2022年至2024年,支持“让研究论文开放获取成为学术惯例”的中国受访者呈逐年上升趋势,2023年和2024年均超八成,分别为83%和85%;作者选择OA模式发文通常是因为相信OA出版物将获得更多的读者、更高的引用,能够更快地发表,并认为研究成果应该向所有人开放等。[12]

中国是高质量论文产出强国,也是开放获取论文产出大国。2023年,中国学者发表的SCI论文数量为72.9万篇,居世界首位,但中国本土SCI期刊发表论文仅3.8万篇。[13]这种“学术产能”与“话语平台”的失衡,表明中国科技期刊亟须加快提升国际化出版服务能力和国际影响力,以满足日益增长的学术发表需求。在开放科学背景下,国际学术出版经验更是印证了学术出版的发展趋势,爱思唯尔、施普林格·自然(Springer Nature)等传统出版巨头纷纷向OA期刊出版转型,曼迪匹艾科技出版公司(MDPI)、弗朗蒂尔科技有限公司等新型开放获取出版商的迅速崛起,更是打破了传统出版巨头的出版格局,其发展路径为我国期刊提供了实践样本。

3.传播层面

中国科技期刊国际化发展初期,海外传播、运营与推广主要依赖于“借船出海”。中国科技期刊卓越行动计划二期资助的英文期刊,超过90%选择与国外出版商合作办刊。这种过度依赖海外平台的现象,在一定程度上削弱了科技期刊在学术判断上的独立性,影响了其学术自主性。同时,中国科技期刊与国际主流学术平台链接不足,缺乏日本科学技术和信息集成系统(简称J-STAGE)开放获取平台等非英文母语国家在传播方面的通用做法,导致在谷歌学术等国际搜索引擎上的可见度低,使得海外学者难以检索到相关论文。究其根本,在于未能有效地以国际规则为指引,构建起符合国际范式的传播体系。

2024年,中国科技期刊卓越行动计划二期公示。相较于一期仅有5个集群(集团)化试点项目,二期将此项大幅提升至13个,充分体现了国家对本土集群平台建设持续增强的支持力度。这些平台积极融入国际出版体系,加入学术与专业出版者协会(ALPSP)、国际科学技术与医学出版商协会(STM)、国际出版伦理委员会(COPE)等国际组织,并逐步探索与DOAJ、Scopus、科睿唯安等数据对接及日常对话机制。[14]经过一系列努力,本土自主平台作用不断提升,不仅成功吸引了一批如《纳米研究》(Nano Research)、《摩擦》(Friction)、《先进陶瓷》(Journal of Advanced Ceramics)等优质期刊回归,[15]且创办了《多金属氧簇》(Polyoxometalates)、《碳未来》(Carbon Future)等新刊,为提升我国科技期刊的国际影响力作出了积极贡献。

4.评价层面

尽管我国在科研评价体系建设上进行了诸多实践,但当前通用的科技期刊评价体系仍由少数西方国家主导,各国的评价标准间未能形成国际互认的评价指标。特别是基于开放科学原则、具有国际影响力的学术评价实践仍在初期探索阶段,亟须形成既能彰显中国特色又被国际学术界验证的评价方法理论体系,以与我国世界科技强国和世界科技期刊强国建设相适应。

开放科学带来的科学评估变革也为中国科技期刊发展注入了新的活力。在开放科学环境下,国际组织和项目积极推动新一代研究评估体系,如《旧金山研究评估宣言》等,强调在透明的学术交流体系和开放获取研究成果的氛围下,对科研人员的学术水平和研究质量进行合理评价。这为中国科技期刊摆脱传统评价体系的束缚、探索新的发展路径创造了条件。

此外,AI技术的快速迭代及其在学术出版领域的深度介入,正在重塑学术出版生态。一方面,AI工具的滥用使得学术造假、数据伪造等不端行为的成本大幅降低,严重侵蚀了学术出版的诚信基石,加重了学术诚信的风险;AI算法在敏感数据处理中的伦理边界尚未明确,为数据安全带来挑战;AI算法中的文化偏见可能影响知识传播公正性,不利于学术传播交流。但另一方面,AI辅助期刊进行内容创作、审稿、翻译、推广等工作,也极大地提升了学术内容的出版效率和传播速度。海外出版集团纷纷开始探索应用AI技术,为学术出版带来了前所未有的效率革命。

综上可见,开放科学和AI技术的双重驱动,为中国科技期刊国际化的快速发展提供了新的机遇。抓住这一重要窗口期,全面提升期刊的运营效率和国际影响力,中国科技期刊有望在国际学术出版舞台上扮演更加重要的角色,在积极推动全球学术交流中发挥更多作用。

三、多元路径推动中国科技期刊国际化

中国科技期刊国际化,既是国家“培育世界一流科技期刊”、提升我国科技竞争力和文化软实力的战略要求,也是科技期刊出版业扩大影响、实现更大发展的必然需求。在开放科学发展的背景下,面对欧美国家通过期刊品牌、评价体系和数据库垄断学术话语权,中国学术话语权与科研实力严重不匹配的困境,可从完善政策机制、扩大出版规模、构建多元传播体系、参与构建国际评价体系、引导AI正面赋能等方面,加快提升中国科技期刊的国际影响力,实现新时期的中国科技期刊国际化的跨越式发展。

1.完善开放获取政策与机制

制定国家级顶层战略与规划。设立国家级开放科学战略机构,打破行政壁垒和机构限制,制定国家开放科学战略规划及具体的开放获取行动计划,整合分散的政策目标,构建协同机制,统一步调,形成合力,实质性推动OA期刊发展。

发布专项政策和细则,营造开放获取生态环境。基金项目和出版主管部门可以发布公共资助科研成果开放出版的强制性制度,设定阶段性目标,如参考欧盟“地平线2020”计划,要求科研项目成果通过金色开放获取模式或绿色开放获取模式实现开放共享;参考美国2022年出台的政策,要求所有获得政府资助的同行评审科研论文和相关科研数据在发表后立即免费向公众开放,等等。此外,可以明确开放获取的参与者权责、成本分担机制和转型路径。在科研经费中划拨开放出版专项预算,支持支付文章处理费(APC),优先资助在我国高影响力OA期刊发表,并推动文献购置费向开放获取出版费用统筹管理和转化的机制。

制定与国际接轨的标准体系。重视开放获取论文信息数据标准的制定和执行,倡导采用开放共享协议,允许内容再利用。加强元数据标准、数据重用和保存、数据跨境流动分类管理等方面的研究,努力推动科技信息资源标准化与国际化。努力参与甚至主导国际标准制定,与世界各国合作建立国际共享的开放云存储体系。

健全法律法规体系。针对开放获取及论文关联数据的特点,优化完善版权归属与收益分配机制,针对数据安全分级治理,区分开放数据和受限数据,明确敏感数据(如涉及隐私或国家安全)的访问权限和脱敏规则。

2.提升OA期刊出版规模,激发发展动能

推动新刊创办。设立专项资金,鼓励重点单位、社会资本参与支持OA期刊发展,重点支持基础学科和优势领域创办高起点英文OA期刊,并在财税优惠、国际编委招募、国际合作、海外机构设立等方面给予政策倾斜。

引导订阅期刊转型。鼓励传统订阅期刊由混合开放获取向完全开放获取转型;由青铜和绿色OA期刊向金色、钻石OA期刊逐步转型,充分利用开放获取出版的传播特性提升我国科技期刊的国际显示度和影响力。

创新优化办刊体制机制。突破原有办刊单位属地管理方式,探索多种形式的科技期刊集群化模式,鼓励跨地域、跨部门、跨学科整合,推动科技期刊集团化发展。通过高水平科技期刊集群化建设,提升科技期刊的规模化、集约化水平和运营能力,提升学术期刊的整体国际影响力。构建多元化办刊运营模式,探索在原主要以自主创办、国际合办的基础上,进一步鼓励支持国际并购,助力加快形成我国具有国际影响力的学术出版集团。

探索创新开放出版新模式。探索融合预印本出版、数据出版、结构化信息出版等当前开放出版实践与理念为一体的开放出版新模式,支持科学共同体主导、融合多样化出版内容、实现多维度内容关联、聚合多元参与者、支持科学成果再集成的开放科学出版新范式,赋能中国科技期刊跨越式发展。

3.构建更多元有效的国际传播体系

建设自有国际传播平台体系。在国际局势日趋复杂的背景下,建设统一的国家级科技论文和科研数据平台,对于保障科研数据安全,应对断供风险,具有重要战略意义。在国家层面,针对OA期刊和论文关联数据,建立国家级统一开放科学平台。引导整合中央和地方、不同学科领域的开放科学基础设施,构建一站式科研资源共享平台,提供学术资源全生命周期服务,通过汇聚效应提升国际传播能力,并通过数据互通及跨平台传播,实现传播效果的最大化。在行业、区域、学科领域层面,鼓励并支持重点行业领军企业、科研单位等建设差异化的国际学术期刊传播平台、机构知识库、学术社交媒体和社区,增强信息传播的全球覆盖能力。

加强国际宣传推广合作。持续加强与国际学术机构、学术媒体及学术平台的合作,推动我国高质量学术成果的传播。充分利用好北京国际图书博览会(BIBF)等家门口的国际文化交流平台,通过设立中国优秀科技期刊集中展示区、举办国际高端学术会议、开展国际学术活动等,树立中国科技期刊的品牌形象,提高期刊的知名度和美誉度。在成立开放科学促进联合体、Scopus中国学术委员会的基础上,进一步加强国际合作,多维度搭建合作传播推广渠道,广泛联络国际学术社交媒体平台,扩大期刊传播范围,提升中国科技期刊的国际显示度和中国科技论文的国际影响力。

注重国际化团队培养和建设。优化配套激励机制,吸引具有国际化背景人才,以提升团队文化多样性,提高团队的国际竞争力。推荐和选拔具有国际视野和专业能力的高端科技出版人才到国际科技出版协会、学会和产业联盟交流任职,贡献中国学术出版人力量。通过开展境外研修、培训、实践等多种方式,切实提升科技期刊从业人员专业能力,建设高水平、复合型、国际化办刊队伍。

4.深度参与国际学术治理,构建国际开放评价体系

通过参与开放科学评价体系建设,参与全球学术治理,维护学术诚信、维护健康可持续的学术交流,是我国学术大国责任担当的重要体现,是提升国际学术影响力的重要途径。

优化现有评价体系,适配开放科学发展。鼓励通过将开放科学贡献纳入评估,推动优质OA期刊与传统期刊同质等效,提升科研人员和学术出版人员的参与积极性;通过融入国际合作与全球影响力指标,指引中国学术期刊持续注重国际化发展。对于目前正在进行的开放科学评价实践,如中国图书进出口(集团)有限公司参与发起的OARL项目,要鼓励支持扩大国内科研学术应用,进一步加强国际合作交流,提升评价实践的国际影响力和国际认可度,提升我国OA期刊国际学术声誉,保障我国OA期刊健康可持续发展。

构建符合开放科学理念的创新型评价体系。引导管理部门、产业机构、科研单位等共同参与制定符合开放科学理念的公正开放的多元学术评价体系。要鼓励科研数据的共享,保障科研过程的透明和科研成果的开放获取;综合考虑科研产出和影响,引入科研人员、同行专家、产业代表、公众等多方参与,确保评价过程的公正、公平;建立长期跟踪机制,动态评价科研的长期影响和持续贡献。

5.引导AI正面赋能,助力科技期刊国际化跨越发展

增强AI学术应用场景。引导建立AI学术应用基金,鼓励并支持领先AI技术公司投入科技期刊出版领域。通过政策扶持和资金支持,推动企业引领AI国际出版实践,为我国科技期刊提供先进、可负担的产品和服务,从而提升出版效率、优化用户体验,推动我国科技期刊及期刊平台的数字化转型和国际化发展。

规范AI技术合理使用。建议行业主管部门和领军出版机构协同合作,尽快制定明确的AI使用政策与实施指南。借鉴国际科学技术与医学出版商协会(STM)的诚信中心(Integrity Hub)项目经验,建立科技期刊行业合作机制,共同构建必要的基础设施。这将有利于应对论文工厂、学术造假、数据安全等日益严峻的挑战,维护学术诚信,保障科研数据的真实性和安全性,从而促进科技期刊行业的健康可持续发展。

探索全新版权保护模式。AI技术,特别是大语言模型技术的重要基础是高质量语料数据,而科技期刊正是高质量语料生产者。只有两者互利共赢、良性循环,才能保护原创生命力。在开放科学背景下,鼓励支持行业领军机构、AI技术公司及知识产权保护机构先行先试,完善版权管理机制,明确数据使用与共享的法律边界,建立合理的版权授权机制,确保数据使用合法合规。在此基础上,加大AI深度赋能科技期刊出版、传播与评价,积极构建良性、共赢、可持续发展的科研新范式,为中国科技期刊国际化发展提供最佳AI技术实践。

四、结语

当前我国正处于创新驱动发展、科技强国战略实施的关键时期。[16]而局部战争、科技封锁、关税贸易战的此起彼伏,给全球变局增添了更多不确定性,对全球科技交流也产生更多困扰。因此,加快完善我国开放获取政策,扩大OA期刊规模,提升科技期刊的国际传播效果,构建具备国际影响的开放科学评价体系,对于科技期刊充分借助开放科学的背景,发挥其作为创新成果传播、学术交流的重要载体作用,有力提升我国科技话语权,应对国际复杂局势,积极吸纳全球科研成果,具有非常重要的战略意义。

[作者单位:中国图书进出口(集团)有限公司]

参考文献:略

来源:《中国出版》

编辑:谭诗蕊

审核:刘泽林