国际出版机构科技期刊的集群化发展*

[摘 要] 集群化发展是实现科技期刊跨越式发展,提升期刊核心竞争力的关键举措。国际出版机构形成了各具特色的科技期刊集群化发展战略和格局,探析其科技期刊集群化发展路径及经验,将对我国科技期刊集群化高质量发展有所启发和助益。

[关键词] 科技期刊 集群化 高质量发展 学术出版

科技期刊是发表科技学术论文、传播与交流科技创新成果的重要载体,是科技强国建设的重要文化阵地,体现了一个国家的科技竞争力和文化软实力。回顾近年来中国科技期刊发展历程,从2018年中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》,到2019年中国科协等7部门联合实施中国科技期刊卓越行动计划(以下简称“卓越计划”),再到2021年中宣部、教育部、科技部等联合印发《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》,培育世界一流科技期刊,服务高水平科技自立自强已经成为中国科技界、期刊出版界的共识。[1]“卓越计划”启动实施以来,第一期439种科技期刊、5家集群化试点单位和3家数字出版服务平台单位得到扶植和有效发展。[2] 2024年“卓越计划”进入第二阶段,科技期刊资助项目共463项,以更大力度推动科技期刊高质量发展,入选集群(集团)化试点项目由5家单位增加至13家。[3]

集群化发展是实现科技期刊跨越式发展,提升期刊核心竞争力的关键。科技期刊集群化建设是指将同一学科或相关学科的多种期刊进行有机整合,形成一个相互联系、协同发展的期刊群体。[4]科技期刊集群化发展成为国际出版机构提升竞争力和优化资源配置的重要方向。国际出版机构形成了各具特色的科技期刊集群化发展战略和格局,构建了高效的出版平台,使得其科技期刊的影响力和发展能力持续增强,全球高水平科研成果在这些期刊集群中汇聚、交流与传播。他山之石,可以攻玉。中国科技期刊有必要学习国际出版机构优秀的期刊集群化发展经验,紧密结合中国期刊发展实际,制定具有中国特色的科技期刊集群化发展战略,更深入、更全面、更有效地推动科技期刊出版模式创新,整体提升中国科技创新成果学术传播的效率和质量,从而更好地推动科技期刊高质量发展,努力把中国建设成为世界学术高地。

一、国际出版机构科技期刊集群的基本情况及发展特点

1.基本情况

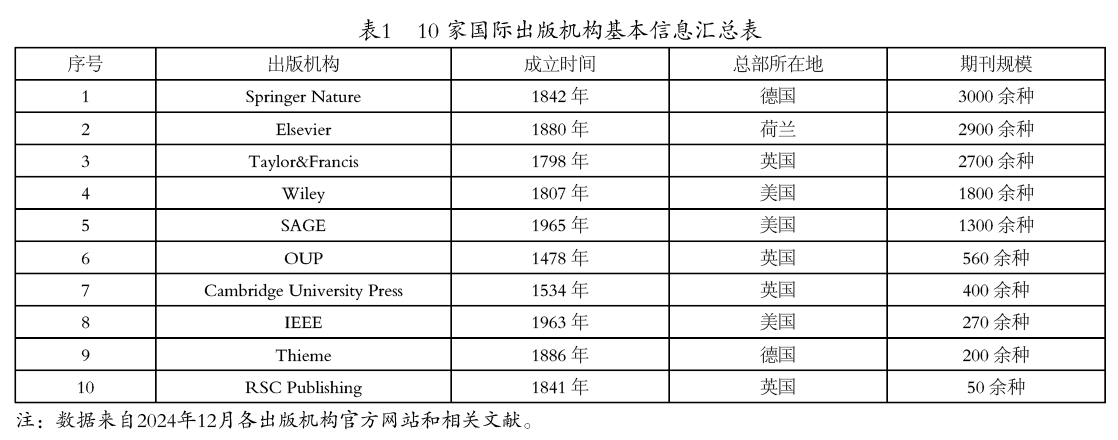

本研究选取了施普林格·自然集团(Springer Nature)、爱思唯尔(Elsevier)、泰勒-弗朗西斯(Taylor&Francis)、约翰·威立国际出版集团(Wiley)、赛吉出版(SAGE)、牛津大学出版社(Oxford University Press,以下简称OUP)、剑桥大学出版社(Cambridge University Press)、电气电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,以下简称IEEE)、德国蒂墨出版集团(Thieme)、英国皇家化学学会出版机构(Royal Society of Chemistry Publishing,以下简称RSC Publishing)10家国际出版机构作为研究对象,基本情况见表1。

2.发展特点

历史悠久,始终把期刊作为学术出版的重要阵地。在研究的10家出版机构中,两家大学出版社已有超过400年历史;Taylor&Francis已有200多年历史;Springer Nature、Elsevier、Wiley等5家出版机构成立于19世纪,具有百余年历史;两家出版社成立于20世纪60年代,有近60年的出版积累。从时间跨度来看,10家出版机构差异较大,但自成立以来都坚持深耕学术出版,把期刊作为重要的学术出版阵地持续建设,为期刊高质化、集群化发展奠定了坚实的出版实践基础。

科技期刊品种数量差异大,集群化发展各具特色。根据期刊集群规模,10家出版机构大致可分为3种类型:一是以Springer Nature、Elsevier等机构为代表,期刊品种超过1000种的大型期刊集群;二是以OUP、IEEE为代表,期刊品种超过100种,低于1000种的中型期刊集群;三是以RSC Publishing为代表,期刊品种低于100种的小型期刊集群。不同规模的国际期刊集群的运营模式和发展策略既有共性,也有个性。

二、大型国际期刊集群化发展运营模式与发展策略

1.顶刊集聚,覆盖学科领域广泛且注重前沿交叉

一是顶刊带动。Springer Nature拥有全球顶级期刊《自然》(Nature)及子刊系列,Elsevier出版了《柳叶刀》(The Lancet)等系列高影响力期刊,Wiley出版了《先进材料》(Advanced Materials)等众多高影响力期刊,这些期刊不仅在各自领域内具有极高的学术影响力,而且带动了整个期刊集群全面发展。

二是品牌矩阵。Nature系列有研究型子刊44种,包括《自然-化学》(Nature Chemistry)、《自然-医学》(Nature Medicine)等;创办了《自然综述》(Nature Review)系列子刊26种,包括《自然综述:免疫学》(Nature Reviews Immunology)、《自然综述:药物发现》(Nature Reviews Drug Discovery)等;以Nature为核心品牌,打造了一个资源共享、实力强大的期刊集群,主刊及其子刊共同织就了一幅多学科、跨领域的学术出版网络。又如The Lancet自2000年开始打造期刊矩阵,目前包括The Lancet在内共出版24种高影响力科技期刊,其中12本为金色开放获取期刊,12本为混合开放获取期刊。在特定的疾病领域创办了如《柳叶刀-肿瘤学》(The Lancet Oncology)、《柳叶刀-神经病学》(The Lancet Neurology)等,横向研究方面创办了如《柳叶刀-全球健康》(The Lancet Global Health)、《柳叶刀-数字医疗》(The Lancet Digital Health)等,还针对区域创办了《柳叶刀-区域健康(美洲)》(The Lancet Regional Health-Americas)、《柳叶刀-区域健康(欧洲)》(The Lancet Regional Health-Europe)等。The Lancet实现了系列杂志的整体性、一致性和规范性,通过统一期刊封面、编排格式与装帧设计等,集中展示了系列杂志的品牌形象和学术规模,保持了系列杂志的学术水平和出版质量专、精、特、新的品牌特色,体现了系列杂志的整体实力。《细胞》(Cell)也采用了与Nature类似的模式打造“Cell主刊—Cell子刊—《细胞报告》(Cell Reports)”3个层级的出版格局,目前已出版了50余种科技期刊。

三是领域广泛。大型期刊集群逐步从优势领域向相关领域、多领域延伸,形成广泛覆盖,为跨学科研究提供多维度支撑。如SAGE出版的科技期刊最初集中于人文与社会科学领域,如《社会研究方法》(Social Research Methods)和《教育心理学》(Educational Psychology Journal)等,逐步确立了其在该领域学术出版的领先地位。从20世纪90年代开始拓展科技期刊覆盖的学科范围,逐步进入医学卫生领域,通过与医学协会合作、推出开放获取期刊等方式,SAGE逐步构建了覆盖临床医学、公共卫生和护理学等多个医学子领域的期刊集群。

四是交叉前沿。Elsevier注重推动跨学科研究,特别是在医学与生命科学、人工智能与医疗等交叉领域,不断推出新刊,增加学术资源的多样性。Springer Nature的期刊集群不仅广泛覆盖自然科学和工程技术领域,还特别注重多学科交叉领域,如医学与生物技术、医学与信息技术的结合,促进了跨学科研究的繁荣。

2.广泛合作,高度注重集聚优质学术资源

一是与多个国际学术组织建立了持久深入的合作关系,持续集聚优质学术资源,出版了大量高影响力期刊。Wiley与近千家学术组织合作,出版其官方期刊,是全球最大的学协会合作出版商,这一模式增强了其期刊的权威性和学术影响力。例如,与美国癌症协会合作出版了《临床医师癌症杂志》(CA: A Cancer Journal for Clinicians)、《癌症》(Cancer)、《癌症细胞病理学》(Cancer Cytopathology);与欧洲心脏病学会合作出版了《欧洲心力衰竭杂志》(European Journal of Heart Failure)。在《期刊引证报告》(Journal Citation Reports)收录的1238种Wiley期刊中,58%为学协会合作办刊。

二是举办高水平学术活动,在世界范围内扩大期刊影响力。Elsevier旗下The Lancet与中国医学科学院联合举办了医学科学峰会,除此之外,还与全球其他国家、地区的多个科研机构合作举办学术年会。IEEE的学术会议在学术界享有盛誉,每年举办或资助超过1800场会议,吸引了超过160个国家的42万余名学者参与。Wiley运营的美国农业领域学会联合体期刊集群每年召开学术年会,年会有数千场学术报告及系列社交活动和颁奖典礼,还会设置出版专题研讨会,包括同行评议培训、开放科学会议、手稿写作与出版等,参会者可以在会上增进写作技能,并学习如何推广已发表文章,进一步提升文章影响力。

三是近年来逐步加强与中国学术组织和高校的合作。Springer Nature与中国药理学会和中国科学院上海药物研究所合作出版了《中国药理学报:英文版》(Acta Pharmacologica Sinica)。Wiley与中国中山大学肿瘤防治中心合作出版了《癌症通讯》(Cancer Communication)。Elsevier与中国科学院、中国医学科学院、国家自然科学基金委员会、北京市科学技术委员会、中华医学会、中国化学会、南开大学、复旦大学等达成了战略合作。

3.坚持开放,传统订阅模式与开放获取模式协同发展

大型期刊集群的运营多是传统订阅模式与开放获取(Open Access,以下简称OA)模式并行,虽然订阅模式依然是实现经济效益的主要来源,但它们均积极推动OA出版,并不断探索和丰富OA出版的类型,目前较为公认的类型包括:完全开放获取期刊,即期刊发表的论文全部为OA论文,无需订阅;混合开放获取期刊,即期刊发表的论文既有OA论文,也有非OA部分,期刊仍需要订阅。总结国际出版机构的OA模式具有如下特点:

一是逐步推广开放获取期刊,并为传统期刊提供开放选项。如Elsevier旗下2900余种期刊几乎全部支持OA出版,其中800余种期刊为金色开放获取出版,构建了规模最大的OA期刊集群。又如,Wiley千余种期刊为混合OA期刊,作者在这些期刊上发表自己的研究成果时,可以选择付费通过OA模式发表,提高文章的浏览量、引用率等,从而提升其研究的学术影响力。

二是在优势领域先行开放获取。Springer Nature通过BioMed Central和Springer Open平台在医学与公共卫生领域积极扩展OA期刊的数量。

三是选取重点期刊系列试行完全OA模式。Wiley通过Wiley Open Access平台推出了两个系列完全开放获取期刊,分别是Forward Series和Influence Series。Forward Series开放获取期刊系列涵盖医学、护理、生命科学、卫生健康、环境科学、计算机科学等11个学科领域,共221种;其中医学类占了51.13%,且具有较高影响力。Influence Series开放获取期刊系列包含3个学科领域,分别是生命科学、医学和物理科学与工程,共7种期刊。

4.数字赋能,强化出版管理与科研服务

一是出版管理集约化。集约化管理是现代企业集团提高效率与效益的基本取向。大型国际期刊集群通过合理的管理制度及恰当的技术运用,使生产系统内部各要素之间有机配合、高效运行,从而实现成本投入最小化以及产出最大化。[5]科技期刊要实现集群化,就必须通过集约化的管理手段,对期刊相关资源加以整合,提高期刊集群的出版效率与效益。

二是集成出版资源。Springer Nature通过其数字化平台Springer Link能够获得2500多种英语期刊和150多种德语期刊;OA平台BioMed Central专注于开放研究,集成期刊、书籍和数据服务,提供了大量的同行评审OA期刊;Taylor& Francis通过Taylor&Francis Online电子期刊平台,提供2700种科技、人文社科及医学期刊的在线访问。

三是强化科研服务。国际出版机构通过建设智数化平台为用户提供了强大的搜索引擎、个性化推荐、引文分析、文献管理、科研评价等功能,为研究者提供数据收集、整理与分析等科研服务。Springer Nature推出了关联开放数据平台——科研图谱(Springer Nature SciGraph),该平台整合了科研资助机构、研究项目和经费、会议、学术出版物等大量信息,这些数据集大多可免费获取。又如Elsevier依靠其数字出版平台Science Direct促进同行评审期刊的跨学科科研和学术研究,平台包括2100万篇文章和章节、330万篇OA文章;文献管理与检索平台Scopus使用最先进的搜索工具和过滤条件,能够帮助研究人员快速发现相关来源、确定科研或新兴主题的发展趋势、发掘潜在的科研协作对象;基于上述科研服务,Elsevier医学类期刊的全球下载量和引用率持续保持高水平,年均下载量超过1500万次,年均引用次数超过100万次。

5.职能清晰,出版与期刊运营合理划分

国际出版机构将期刊的编辑出版部门与期刊的运营部门分离,实行学术编辑与运营职能明确、责任清晰的运行模式,其目的在于保证期刊内容尽量不受广告和运营的影响。期刊出版的学术质量由主编、编委团队、同行评议团队、编辑团队层层把关。部分出版机构设置了辅助的专家委员会进一步加强对内容学术质量的审核,如OUP设立的监督委员会,拟刊发的文章必须首先交由监督委员会进行审核,最大限度保证OUP出版内容的学术水准。[6]又如,Science、Nature在编辑业务部门设立了新闻部,其主要工作职责为跟踪某学科领域的热点资讯和发展趋势。[7]

6.面向全球,坚持走国际化发展道路

国际化是国际出版机构期刊集群化发展的重要战略。许多国际出版机构在全球设立分支机构,与国际研究机构、大学和协会建立紧密合作关系,形成了全球化期刊网络和本土化的运营策略,满足更多国家和地区的学术出版需求,持续提升期刊集群的全球影响力。Elsevier与中国科技出版传媒股份有限公司于2007年共同投资成立的合资公司——科爱公司,2013年转型为期刊业务,截至2023年11月已经建成包括169种高水平英文科技期刊的集群,且每年均创立一定数量新刊,在全球OA出版商/出版服务提供商中排名前列。[8]又如SAGE采取了国际合作与本地化相结合的运营策略,根据各地的科研需求和学术资源,灵活调整期刊内容和运营方式,增强了其在全球范围内的适应性和竞争力。

三、中小型期刊集群运营模式与发展策略

1.中型期刊集群的运营模式与发展策略

中型期刊集群的运营模式与发展策略与大型期刊集群相似,但由于其广泛吸纳优质学术资源的能力与大型期刊集群有差距,因此尤其注重发展优势学科的期刊质量和在此基础上的创新。

坚持高质量办刊标准。剑桥大学出版社建立出版管理委员会,每一种新刊都必须经过审核与正式批准后才能出版,同时严格出版管理流程与更广泛的同行评审流程,坚守出版高标准。超过70%的剑桥期刊是学协会合作出版期刊,不仅保障出版内容的学术权威性,也保证为学协会成员和全世界读者提供高品质服务。IEEE期刊发表的学术论文会经过严格的同行评审和编辑审核,具有很高的学术价值和创新性,IEEE期刊被视作世界范围内电气电子工程领域的顶尖期刊。

学术出版与传播并重。IEEE每年在全球190个国家举办超过2000场学术会议,并出版相关的会议论文集,每年发布的会议论文数量可达到数十万篇,随后在期刊上正式发表。会议论文集和期刊相辅相成,扩大了研究成果的传播范围。

立足学科拓展优势。IEEE立足行业发展需求,除出版科技期刊外,还制定了1200多项现行工业标准,另有1000多项正在制定中。

多维创新增加黏性。Thieme高度关注期刊内容和用户体验,采取了系列创新举措,如实施群体评审(Crowd Review)这一全新的论文同行评审模式,48—72小时完成全文或部分内容的评审,且评审意见公正、有深度,为作者提供了深刻的评审意见,有助于作者全面提升论文质量。建立了“任你付”OA期刊支付模式、“任你投”论文投稿模式,选定一些领域颁发青年科学家奖等,这些创新举措对稳定期刊的投稿量、发掘新的作者、提高用户满意度、增强期刊用户黏性等方面发挥了重要作用。[9]

拓展全球发展空间。OUP与全球众多机构建立了稳固的合作关系,2/3期刊是合作出版的,合作伙伴包括欧洲心脏病学会、美国疼痛医学会、英国老年病学会、中国科学院、耶鲁大学、清华大学等209家机构和单位。[10] 2023年OUP和非营利组织南非国家图书馆和信息联盟(SANLIC)达成了一项为期3年的全国阅读出版协议,支持SANLIC成员机构的科研人员访问OA期刊及公开发表学术成果。与SANLIC的协议是OUP在非洲地区签订的首份阅读和出版协议,这反映出OUP在全球范围持续推动OA出版。

2.小型期刊集群的运营模式与发展策略

RSC Publishing作为小型的期刊集群具有以下特点:一是专注强化学科优势。RSC Publishing的医学卫生健康类期刊突出其化学与医学的交叉学科优势,特别是在药物设计、医学化学和生物材料领域,展现了化学在医学健康领域的广泛应用。二是注重驱动创新研究。RSC Publishing期刊注重刊登前沿的、创新性强的研究成果,特别是在材料科学、生物医学工程、药物设计、化学生物学等新兴领域,鼓励跨学科和应用性研究。三是持续提升学术影响力。RSC Publishing以其严谨的同行评审机制和高质量的编辑标准著称,这使其期刊保持较高的学术影响力,尤其是在化学领域及其相关交叉领域。

四、对我国期刊集群化发展实践的启示

目前,我国期刊集群化、国际化程度还不高,小而分散、多而不强的问题突出,期刊对于国家科技创新的支撑和服务作用还有很大差距。[11]《中国科技期刊发展蓝皮书(2024)》统计数据显示,截至2023年年底,中国科技期刊总量为5211种,期刊区域分布、出版周期、学科分布等方面相对稳定;但主管、主办和出版单位分布分散,共有1314个主管单位,平均每个主管单位主管3.97种期刊,65.83%的主管单位主管1种期刊;共有3217个主办单位,76.87%的主办单位主办1种期刊;共有4470个出版单位,96.04%的出版单位出版1种期刊;出版10种以上科技期刊的出版单位仅11个。[12]

“卓越计划”实施以来,我国科技期刊发展迎来了前所未有的机遇,正在以集群化、平台化方式聚集发展,科技期刊学术影响力逐年上升,整体实力显著提升。[13]“卓越计划”第二阶段入选的13家期刊集群试点单位聚集期刊1786种,其中,中文科技期刊1411种、英文科技期刊324种和中英双语及其他语种科技期刊51种,而仅8家试点单位期刊集群规模超过100种。我国科技期刊集群化发展与国际出版机构,与科技强国、文化强国建设对科技期刊高质量发展的要求仍有较大差距。基于上述研究,从6个方面浅析国际出版机构科技期刊集群化发展策略对我国科技期刊集群化高质量发展带来的启示。

1.集群化发展需久久为功

国际出版机构长期专注期刊建设,由此集聚形成期刊发展的理念、经验、资源、人才等,为期刊集群化奠定了坚实的基础。同时,他们高度重视期刊运营,注重打通期刊产业链上下游,通过内容、资源、技术、平台、人才的集约化管理和多元化发展,建立高效的期刊集群运行管理机制,使期刊成为优质专家资源和权威稿源的集聚平台、学术影响力的重要载体,并通过科技期刊出版和运营实现了较好的经济效益。我国科技期刊需加大运营力度,为作者、审稿专家和读者提供便捷的一站式服务平台,支持作者投稿、专家审稿、用户订阅及检索、科研服务等多种功能,并可通过多元化经营,借助期刊服务平台,推动学术影响力和经济效益的提升。

2.高影响力期刊是必要支撑

期刊集群化的目的不是低水平期刊的规模聚集,而是要通过高影响力期刊的引领,带动集群内期刊的整体高质量发展。高影响力期刊具有学术引领和创新导向作用,既推动了学科知识的不断更新和深化,又有效促进了科技成果的交流和共享。因此,以单刊质量为起点,逐步创建精品期刊、领军期刊、一流期刊、顶级期刊,是期刊集群高质量发展的基础。高影响力还要体现在国际学术影响力上。中国科技期刊要更积极地走出去,主动融入国际学术出版环境,深化与国际相关学术组织的合作,持续增强期刊国际学术影响力,为期刊国际化和高水平科技学术论文回归自主平台做好出版支撑。

3.因刊制宜制定集群化策略

我国期刊现多处于单刊发展状态,不同类型的期刊出版单位要采取不同的集群化策略。如期刊集群化试点单位既要实现自身的规模化、智能化、国际化,又要在高质量、多学科、跨领域的集群化发展上发挥引领示范作用。尚未启动集群化工作的期刊,可尝试与国内相关学科期刊联合,或选择较成熟的期刊集群平台加盟,在不需要过多成本投入的基础上实现集群化发展。国际出版机构在期刊规模化、集群化发展方面进行了很多有益尝试,如围绕顶刊创建子刊,围绕交叉前沿学科快速布局新刊,兼并重组相关学科优质期刊和潜力期刊,通过“主刊—子刊”协同模式、“期刊—学术会议”协同模式强化期刊品牌运营等具体举措均为我国期刊集群化发展开拓了思路。

4.体制机制改革和充足资金保障

随着几年来的实践,“卓越计划”集群(集团)化试点项目单位积累了宝贵的期刊集群化发展经验。基于试点项目的经验交流和模式总结,形成对我国科技期刊集群化发展的政策建议,推动相关体制机制改革,是从试点走向推行、从个体走向集群,从集群走向集约的重要基础。中国科技期刊集群化高质量发展的路径正在慢慢铺就,大量散、小、弱的科技期刊牵动着更多思考,如何自下而上地加入优势期刊集群,“借船下海”,走出自身发展的新路径。此外,资金投入是期刊集群化发展的重要保障。从国家层面加大对出版单位集群化、集团化发展的政策和资金支持,能够在一定程度上弥补当前因资源不足而导致的集群化发展能力不足问题,从而激发期刊集群化发展动力。

5.开放获取与传统订阅并行是主要盈利模式

OA已经成为期刊的主要出版形式,国际出版机构开放获取期刊品种及发表成果数量逐年提升;结合期刊传统出版模式与OA模式的混合出版模式可以较好地兼顾“双效”,是大部分国际出版机构实现期刊集群化可持续发展的有效路径。中国科技期刊非常有必要加大OA出版的力度,积极探索混合开放获取、完全开放获取、金色开放获取等多种出版形式,形成OA与传统订阅有机结合的健康运营模式。

6.提供数智化、全方位科研服务是必然趋势

学术出版和学术传播已经参与到了科研生态链、全周期的每一个环节。[14]国际出版机构搭建了众多功能强大的数字平台,业务已经延伸到科学研究的全过程。随着大数据和人工智能等技术在科技期刊出版中的广泛应用,国际出版机构不再局限于从论文投稿到最终出版这一阶段的工作,而是致力于为科研用户提供覆盖科研全流程的出版服务。从传统纸媒到数字平台,变化的不仅是物质载体,还有从内容出版到知识服务的变革,知识传播与学术服务的理念应通过科技渗透数字平台全流程。

五、结语

锚定2035年建成科技强国、文化强国的战略目标,建强中国科技期刊具有重要的时代价值和文化意义。科技期刊集群化发展是建强中国科技期刊的有效路径。因此,我们需正视与科技强国建设要求、与国际科技期刊集群发展水平的差距,找准具有中国特色的科技期刊集群化发展之路,聚力量、补短板、强优势、明特色,久久为功,着力培育更多具有国际影响力的世界一流科技期刊并有效发挥其带动作用,积极探索期刊集群可持续发展的运营模式以营造健康生态,推动期刊管理体制机制改革,为期刊集群化发展畅通路径,从而更好地肩负起我国科技期刊的科学使命、文化使命、时代使命。

*本文系人卫创新发展研究项目“人卫社科技期刊高质量发展研究(RWCY24CⅠ003016)”课题成果

参考文献:略

来源:《中国出版》

编辑:谭诗蕊

审核:刘泽林